Démonologie ?

« Je me tenais au bord de la première marche de l’escalier de métal noir. »

Il y a des choses qui s’imposent au point de mériter plus qu’une note de bas de page. Je remets donc l’ouvrage sur le métier – ici plutôt qu’en dessous, en marge ou en lien hypertexte de l’article de départ histoire de ne pas (trop) se perdre en labyrinthiques ramifications.

Alors que j’écrivais ici la note sur « Diabolus Absconditus » et Madame Edwarda, je me suis relevée trop vite pour aller chercher mon exemplaire du livre alors que, comme souvent, je m’étais assise n’importe comment, avec un pied replié sous moi. Toute au fil de mes pensées, je ne me suis rendue compte que trop tard que j’avais des fourmis (que je me suis toujours représentées comme l’équivalent tactile des phosphènes – en anglais, l’image est frappante, ou perçante, disons : pins and needles, épingles et aiguilles) dans la jambe : ma cheville a plié et mon pied s’est dérobé sous moi. Ramenée à moi par la douleur (aiguë, aveuglante), secouée, clopin-clopant, je me suis assise par terre et me suis plus ou moins évanouie1. Je suis revenue à moi après ce qui m’a semblé des lustres, hantée par les images qui venaient de flasher sous mes paupières, brèves, nettes, incompréhensibles : cartilage, giclées de sang, présence masculine menaçante. Son message était limpide : « Ne continue pas dans cette direction ».

Avec « Diabolus Absconditus » qui déroulait toujours ses méandres en fond, je me suis immédiatement dit que j’avais été dans la chanson, que donc cette présence – Diable caché dans les détails ? – avait un nom, peut-être plusieurs. En y réfléchissant à froid, je me dis que ce que j’ai vu était peut-être tout simplement l’intérieur de mon corps, pas moins hanté sans doute. Quoiqu’il en soit, et présence d’un Minotaure ou pas, agrippons-nous au fil, et continuons dans le labyrinthe : j’ai finalement pu récupérer Madame Edwarda, terminer ma note de bas de page/article, et contempler au fil des jours le lent changement des couleurs de l’ecchymose énorme laissée par cette mésaventure sur le dessus de mon pied.

« J’écris dans l’étourdissement qui saisit celui qui en a assez du langage et essaie de s’échapper par lui :

l’abysse que l’on appelle fiction. »

À tort ou à raison, je crois que derrière toutes les héroïnes de Georges Bataille, Madame Edwarda incluse, se trouve Colette Peignot. D’abord figure quasi-mythologique à mes yeux (muse mystérieuse morte prématurément, sainte de l’abîme2), j’ai au fil des années accumulé toutes les bribes d’information à son sujet que je pouvais trouver jusqu’à, il y a quelques mois, mettre la main sur l’édition 1977 de ses écrits réunis par son neveu Jérôme Peignot et publiés par Jean-Jacques Pauvert.

Difficile de ne pas être fascinée par la figure et les écrits fragmentaires de celle dont les textes largement posthumes3 sont signés de « Laure » (« On ne peut parvenir à Laure [à l’écriture, au statut d’autrice – en réalité « l’or » évidemment] que par la mort », crois-je entendre ici lors d’une nuit d’insomnie), et sont ensevelis sous ceux des autres, de Bataille évidemment, de Michel Leiris, de Jérôme Peignot. Des récits captivants d’obsession et de hantise4, des revendications véhémentes de fidélité, certes, mais où est Colette Peignot dans tout ça ? Il y a de quoi s’y perdre. En tout cas, dès le début de son Histoire d’une petite fille, j’y retrouve, comme des fanaux, les phosphènes : « Des milliers de points lumineux apparaissent dans l’obscurité, ils dansent en rond, s’éloignent de la veilleuse, essaiment vers moi. Une fine poussière d’arc-en-ciel se pose sur les objets, les gouttes de couleur glissent les unes sur les autres. Cônes, cercles, rectangles, pyramides liquides et phosphorescentes, abécédaire des formes et des couleurs, prisme solaire, ciel de mes yeux en pleurs ; les phosphènes dansent en rond… le lit tangue sous la houle des rêves. »

La houle des rêves est peut-être la voie à suivre ; c’est celle que l’on retrouve dans My Mother: Demonology de Kathy Acker, qui a commencé à se pencher sur le cas Laure au début des années 1980, d’abord dans une traduction réalisée pour la revue Soup, dont le sous-titre est « translation in process », « traduction en cours » – tout un programme. Un texte étrange, fascinant en lui-même, intitulé « Translations of the Diaries of Laure », traduction d’un journal de Laure qui en réalité n’a jamais existé. Il s’agit en fait d’un collage de traductions de passages de ses lettres et de ses textes, de fragments des écrits de Bataille à son sujet, d’interprétations et de paraphrases par Acker elle-même : suprêmement infidèle, elle fait le pari de la déconstruction et de l’identification (tout est écrit à la première personne) pour tenter d’accéder à ce qui échappe toujours, à ce qui se trouve derrière la barrière de la langue française, de la langue des autres (masculine, désirante, quasi-parasitaire5), du langage tout court enfin, outil et empêchement à la fois de la communication à laquelle aspirait Colette Peignot. Ce qui n’est pas loin de cette démarche décrite au détour d’une des multiples digressions de My Mother: Demonology, celle de l’auteur espagnol Juan Goytisolo : « Goytisolo utilise le plagiat (d’autres textes) de plusieurs façons : parfois ses personnages lisent, commentent, ou voient d’autres textes. Parfois le récit est composé de deux textes simultanés. Parfois Goytisolo change le texte de quelqu’un pour essayer de contaminer et de subvertir une chose ou une autre. Don Julian, je veux dire Goytisolo, subvertit, envahit, séduit et infecte tout ce qui est abject à ses yeux en transformant le sujet en soi empirique, un texte entre les textes, un soi qui devient un signe en cherchant à trouver du sens et de la valeur. Tout ce qui reste est le sexe seul et sa violence nue. »6

« Et j’ai fait mes allégeances, même si toutes les allégeances sont infernales. »

Ce bref passage est l’un de ceux où My Mother: Demonology semble parler de lui-même. Auto-proclamé roman dès sa couverture, publié en 1993, c’est en réalité une créature protéiforme, hybride, où Laure se cherche et, par fulgurances, se trouve moins par la mort que par la logique labyrinthique du rêves, le recours répété à la fiction – la possession. Les écrits de Colette Peignot et ceux de Georges Bataille (à qui sont empruntés les titres du livre7 et du dernier chapitre, ainsi que les pseudonymes de certains personnages) constituent le fil (rouge, évidemment, du rouge du monde intérieur, du sang, du cœur, du sexe) qui nous guide ou nous perd à travers Suspiria de Dario Argento, Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë, ou, plus brièvement, Thérèse et Isabelle de Violette Leduc et des vers de Paul Celan ou d’Ingeborg Bachmann, mais aussi des détails autobiographiques de la vie de Kathy Acker, le contexte politique des années 1980 aux États-Unis, et la vie de toute une galerie de personnages réels, George Bush, Georg Büchner, Réginon de Prüm, tant d’autres.

À quoi rime ce catalogue d’invocations ? Comme Paracletus, cette construction méticuleuse ploie tout du long sous le poids de sa propre intelligence, s’écroule même par endroits (je confesse avoir complètement perdu le fil ou sombré dans de micro-sommeils ici et là), mais tient debout grâce à son style, sa poésie à la beauté éblouissante, ses intuitions pénétrantes et son observation au scalpel de la vie intérieure. C’est peut-être moins Laure elle-même qu’on trouve dans ces territoires infernaux que la voie qu’elle y a ouverte, l’abîme qui se trouve entre le désir de fusion et celui d’autonomie, de souveraineté absolue. Inutile de chercher le cœur du dédale : « Le cœur est un labyrinthe », c’est lui-même qui est constitué de méandres rouges, peuplé de Minotaure(s)… Je n’ai donc plus qu’à lâcher ma pelote, même si je suis sans doute loin d’en être sortie.

« Désormais je savais qu’il était nécessaire de continuer à tout interpréter parce que rien n’est vrai et tout est réel.

Ces interprétations sont mon corps. »8

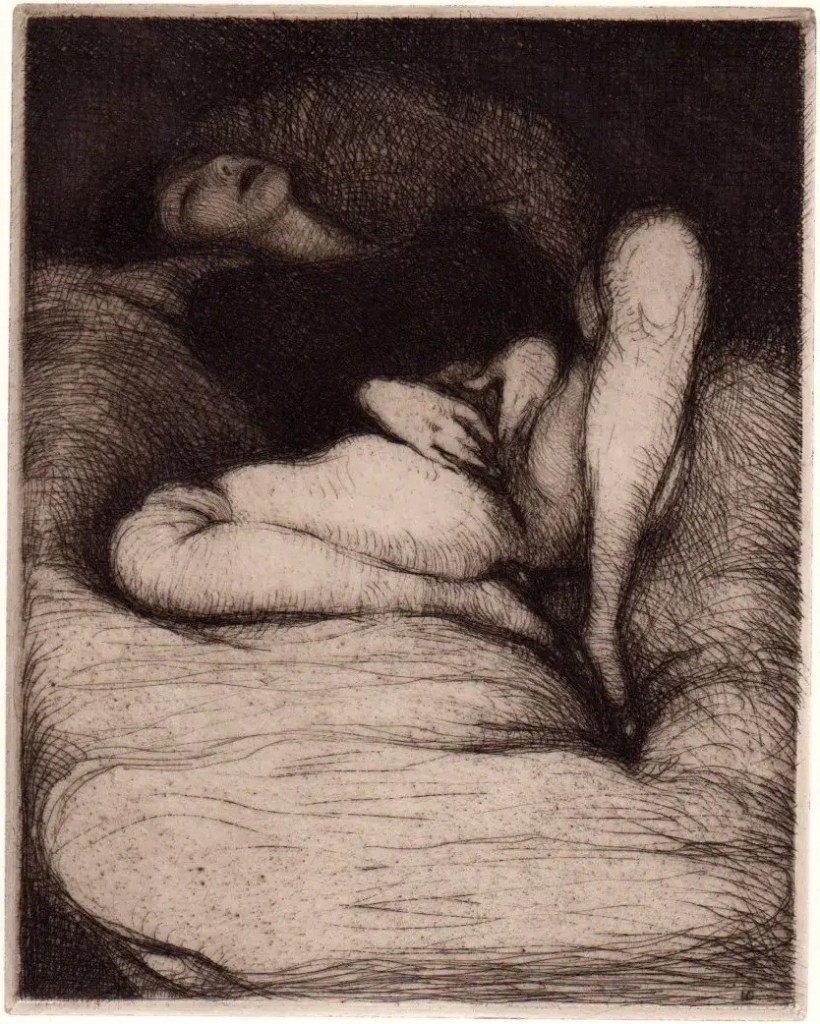

Sainte de l’abîme de Frans de Geetere réalisée pour La toison d’or d’un autre Gourmont, Jean, le frère de Remy…

1 Vous conclurez sans doute de cette confession embarrassante que je suis une petite nature, ce qui est le cas, sujette aux malaises vagaux par dessus le marché. Habituée des douleurs chroniques, je panique toujours exagérément lorsqu’elle me prend pas surprise. « Je ne crois même pas que tu aies vraiment perdu connaissance ? » m’a dit le témoin de cette piteuse scène après coup. Bon. Bon.

2 L’expression vient d’un (superbe, évidemment) poème de Nerval, « Artémis » et elle a été utilisée par Elisabeth Barillé en titre de sa biographie de Laure – on doit apparemment l’association à Michel Leiris. Par le plus grand des hasards, je suis tombée récemment sur un vieil article qui reconnaît une sainte de l’abîme en des traits si familiers qu’on ne les voit presque plus : ceux d’Øystein « Euronymous » Aarseth de Mayhem. Ce qui ouvre des perspectives de méditations en effet abyssales, et donne miraculeusement un semblant de cohérence à ces élucubrations qui n’étaient pas parties pour en avoir…

3 Les quelques articles publiés de son vivant l’ont été sous ses initiales ou un autre pseudonyme, Claude Araxe.

4 Dans son introduction aux Écrits de Laure, Jérôme Peignot décrit comme personne les vertiges de la projection et de l’identification – comme le demi-sommeil, le rêve, l’évanouissement, l’insomnie, l’orgasme, un espace liminal où le soi s’effrite et où il y a beaucoup à apprendre : « Puisqu’aussi bien, en regard de leurs choix politique [sic] je les récuse l’un et l’autre, ne suis-je tout à fait ni le fils de ma mère ni, surtout, celui de mon père ; puisque je ne suis pas non plus celui de Laure que j’ai aimée et que j’aime encore passionnément, ni encore moins celui de Bataille, j’en suis petit à petit venu à ne me sentir le bâtard de personne. Dans ces conditions (qui ne l’éprouverait pas ?) cela tourne à vide. Pire ou peut-être mieux, je n’engrène plus sur aucune réalité, vis dans un pays qui me file sous les pieds, une contrée toute de moirures et qui, finalement, n’a jamais existé. »

5 Je ne sais pas si la mort de Colette Peignot a vraiment marqué son assomption en tant qu’écrivaine : son œuvre est inachevée, occultée, injustement oubliée. Elle aura en tout cas fait de Bataille un véritable écrivain (comme si sa mort avait solidifié sa pensée ; en tout cas c’est après celle-ci qu’il publie ses ouvrages sous son nom et plus sous pseudonymes), elle habite aussi les écrits de son neveu Jérôme Peignot.

6 « Goytisolo uses plagiarisms (other texts) in several ways: sometimes his characters read, discuss, or see other texts. Sometimes two simultaneous texts compose the narrative. Sometimes Goytisolo changes someone’s text in an attempt to contaminate and subvert something or other. Count Julian, I mean Goytisolo, subverts, invades, seduces, and infects all that’s abhorrent to him by transforming the subject into an empirical self, a text among texts, a self that becomes a sign in its attempt at finding meaning and value. All that is left is sex alone and its naked violence. »

7 Ma Mère fait partie de ces livres où l’héroïne de Bataille fait penser à Laure. Il y aurait d’ailleurs peut-être quelque chose à dire du fait que ceux qui sont obsédés par Laure persistent à faire d’elle une figure maternelle, voire d’elle et Bataille un couple parental, Jérôme Peignot et sa « mère diagonale » en tête. Pas sûre de faire exception à cette règle, d’ailleurs. Décidément, Freud n’est jamais là quand on a besoin de lui…

8 Toutes ces citations proviennent de My Mother: Demonology. Je les ai traduites moi-même puisqu’il n’a hélas pas été traduit en français. Pour d’autres extraits du livre, voir ici.